557元买入场内配资平台,98元割肉!是谁在背后收割散户?

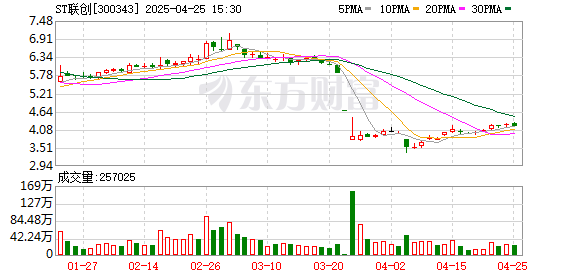

你见过上市四年亏掉90%的公司吗?

2021年,光伏新贵禾迈股份顶着557元“科创板史上最贵发行价”风光上市,机构高呼“万亿赛道龙头”,散户疯抢到1338元。

但到了2025年,它的股价只剩98元,一万多名散户被套牢,大股东却早已套现离场。

这不是孤例——康希诺从798元跌到37元,康华生物从1000元跌到50元,这些公司上市时被捧成“科技新星”,如今却成了散户的“绞肉机”。

高价发行的股票,为何总是散户买单?

2021年12月,禾迈股份带着“微型光伏逆变器全球第一”的故事登陆科创板。

557元的发行价让股民直呼“买不起”,但机构研报却集体唱多:“对标特斯拉能源业务”“目标价800元”。

上市首日股价冲到1338元,中签的散户激动得晒出盈利截图:“一天赚套房! ”

四年后,故事彻底变味。

公司连续三年亏损,海外订单被欧美本土企业抢走,一季报显示净利润暴跌32.75%。

股价从1338元一路俯冲到98元,市值蒸发超过90%,但诡异的是,机构早在2023年就清仓跑路。

同样魔幻的还有疫苗龙头康希诺。

2020年顶着“新冠疫苗第一股”光环上市,发行价209.71元,三个月暴涨到798元。

如今新冠概念退潮,股价只剩37元,比高点跌去95%。

当年追捧它的基金经理却说:“我们早就转向mRNA赛道了。 ”

这些公司有个共同点——发行价高得离谱。

禾迈股份发行市盈率高达225倍,而行业龙头阳光电源当时才50倍;

康希诺上市时还没盈利,却敢对标辉瑞的估值;

生产锂电池材料的万润新能更夸张,发行价299.88元,市盈率是宁德时代的3倍。

高价发行的秘密藏在机构的算盘里。

券商保荐禾迈股份时,把“市占率2%”包装成“全球龙头”,却绝口不提海外政策风险;

康希诺路演时大谈“疫苗管线丰富”,却隐瞒了核心产品Ⅲ期临床失败的消息;

更离谱的是帕瓦股份——这家生产锂电池材料的企业,上市前突击虚构2.3亿元订单,硬是把发行价抬到51.88元。

机构疯狂抬价背后是赤裸裸的利益。

禾迈股份超募50亿元,保荐人中信证券拿走1.4亿元承销费;

索辰科技上市募资25亿元,其中8亿元用来买理财,保荐机构海通证券照样赚走1.9亿元;

最狠的是万润新能,上市当天券商研报齐喊“钠离子电池黑马”,但公司直到退市都没量产过一块电池。

散户成了这场游戏的最后接盘侠。

2023年禾迈股份股价崩盘前,股东人数从32万猛增到46万;

康希诺暴跌期间,高管通过大宗交易折价30%抛售,接盘方第二天就转手卖给散户;

ST帕瓦连续20cm跌停时,龙虎榜显示机构席位早已清空,挂单割肉的全是小散账户。

监管的漏洞让收割更加肆无忌惮。

注册制实施后,证监会只管“信息披露是否完整”,却不过问“定价是否合理”;

禾迈股份上市前突击分红5亿元,保荐人却说“不影响持续经营能力”;

绿茶餐厅港股上市前被曝出用料理包,但招股书里只字未提,因为“不违反披露规则”。

大股东的套路更让人心寒。

康希诺上市满三年后,创始人突然宣布“专注科研”,随即减持套现15亿元;

禾迈股份实控人通过亲属账户,在1338元高点精准抛售2.8亿元;

ST帕瓦的董事长更绝——他把质押的股票卖给信托计划,自己金蝉脱壳,留下散户和银行处理烂摊子。

识别这些陷阱其实有迹可循。

看到市盈率超过同行两倍的新股,最好直接拉黑;

上市前业绩突然暴增的公司,大概率在财务洗澡;

如果股东名单里全是关系盘,比如“某证券资管计划”“某私募兄弟基金”,那基本就是联合坐庄。

数据不会骗人。

禾迈股份暴跌前,主力资金连续18天净流出,但散户还在疯狂抄底;

康希诺股价腰斩时,融资余额反而增加8亿元,说明赌徒们还在加杠杆;

最惨的是帕瓦股份的散户——公司被ST前一天,仍有2.3亿元资金冲进去博重组,结果迎来的是19个跌停。

资本市场没有童话。

当保荐人把发行价定到同行五倍时,他们赚的是承销费;

当机构吹捧千元目标价时,他们赚的是管理费;

当大股东说“长期看好公司”时,他们已经在准备减持公告。

唯一确定的是场内配资平台,最后留在场内的永远是相信“这次不一样”的散户。

人人顺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。